【日本100名城】赤穂城(兵庫県赤穂市)忠臣蔵でおなじみの城 御城印も

兵庫県赤穂市にある赤穂城に行ってきました。

忠臣蔵で有名な赤穂藩主の居城です。

かつては瀬戸内海からの船も乗り入れていた海城で、石垣を屈曲させた縄張りが特徴です。

日本100名城に指定されています。

播州赤穂駅から徒歩15分

赤穂城はJR赤穂線の播州赤穂駅から南へ徒歩15分の位置にあります。

駅前から一直線に続く「お城通り」をしばらく歩いて行くと、大手隅櫓と大手門が見えてきます。

大手門から三の丸へ

大手門を入ると右に折れ曲がる枡形虎口になっています。立派ですね!

桝形虎口を抜けると正面には大石内蔵介はじめ赤穂四十七義士、赤穂城3代城主の浅野長直、長友、長矩、その後の藩主森蘭丸などを合祀している大石神社があります。

大石神社のすぐ脇に大石邸長屋門、近藤邸長屋門が向かい合って建っています。

江戸城での主君浅野長矩の悲報を伝えるときに、早打ちがこの門をたたきました。

三の丸の塩屋門跡は石垣がしっかりと残っています。また城を取り囲む土塁も全体にわたってしっかりと見ることができます。

塩屋門から二の丸門跡へ続く道の両サイドにはかつて、家臣の屋敷が立ち並んでいました。

現在は屋敷前に家臣の説明板が並んでいてなかなか読みごたえがありました。

二の丸から本丸へ

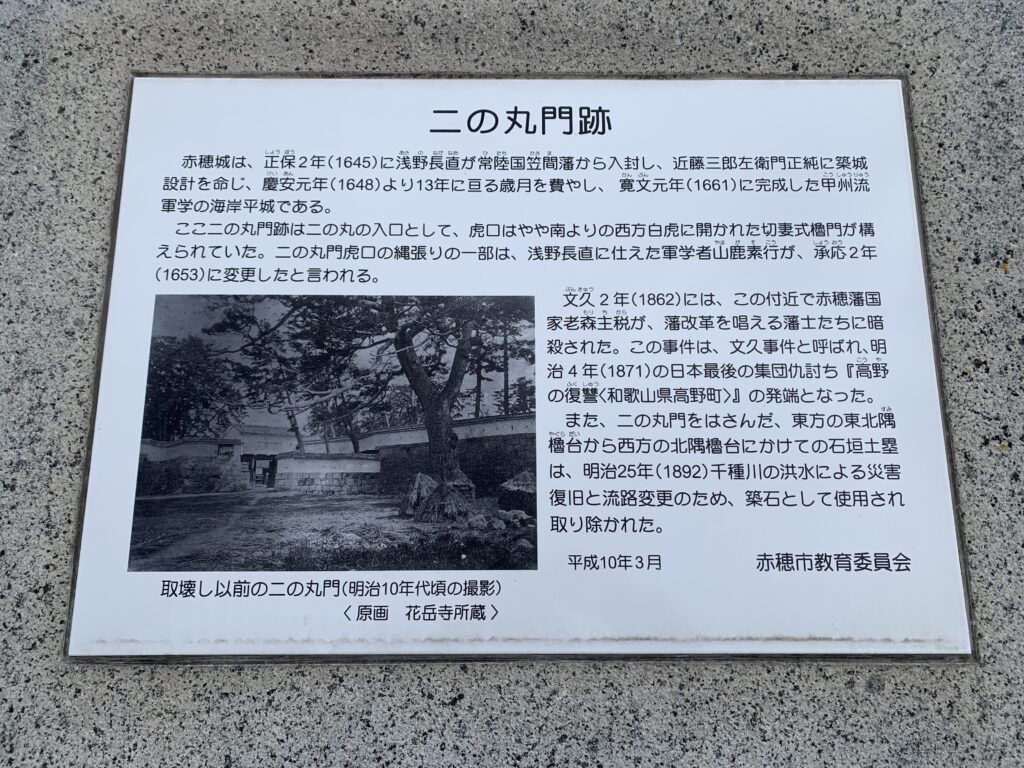

三の丸と二の丸の間には二の丸門がありました。また周囲を堀が巡っています。

二の丸は現在国名勝の庭園になっていて、本丸を取り囲むように遊歩道が整備されています。

二の丸門から本丸門までの距離はとても短いです。この場所にたどり着いたとしても、本丸、二の丸の各櫓からの睨みが効いており一網打尽にされそうな感覚になりました。

この辺りは現在発掘調査が行われており、現地説明会が実施されていました。

本丸御殿と天守台

本丸門は高麗門と櫓門で構成されています。櫓門を入るといよいよ赤穂城の本丸です。

日本100名城スタンプは櫓門下にあります。赤穂城隣接の赤穂市立歴史資料館にも設置されています。

本丸には本丸御殿跡があり、足元に本丸御殿の間取りが書かれていて面白いです。茶室と台所が複数あり、大きな御殿だったことがうかがえます。

石組暗渠排水路もこのように展示されています。

赤穂城に天守は築かれませんでしたが、大きな天守台があります。

天守台の上に上がることができるのですが、石段の幅が大きいので上り下りが少し大変でした。

天守台からの眺めは良く、本丸御殿の大きさが見て取れました。

本丸にある厩口門は、森家時代には台所門と呼ばれていました。発掘調査で高麗門だったことがわかり、2001年に復元されました。横矢枡形になっていてなかなか重厚な作りとなっています。

船着き場の機能があった水手門跡

本丸を出て二の丸を歩きましょう。

本丸門と反対側の二の丸は広くなっていて、のんびり歩くととても気持ちが良いのでお勧めです。

桜の木が植えられているので桜のシーズン中はたくさんの人で賑わいそうです。

赤穂城はかつて瀬戸内海からの船が乗り入れていました。

水手門は船着き場の機能を有しており、ここから食料などが運び込まれました。

水手門横には米蔵あり、運び込まれた米を保管していました。

この後は二の丸庭園を散策しながら赤穂城を後にしました。サクッと見学するつもりでしたが、時計を見ると1時間30分以上も経過していました。

花岳寺の山門は赤穂城城下町から移築した惣門

赤穂城と播州赤穂駅の間に花岳寺という寺院があります。ここの山門は赤穂城城下町の西側に位置する塩屋惣門を移築したものです。城下町の西側なので西惣門とも呼ばれています。塩屋惣門は国道250号線の交差点名にもなっています。

まとめ

今回は兵庫県赤穂市にある赤穂城を訪問しました。

天守閣はありませんが、日本100名城に認定されているだけあって、かなり見ごたえがあるお城だったと思います。三の丸までしっかり残っていて、縄張りが理解しやすいためか歩いていて楽しいお城でした。

お土産には浅野家が徳川家に献上した赤穂の塩を使ったお菓子「塩味饅頭」を是非!

■御城印購入場所

観光情報センター(赤穂市観光協会)1枚300円

赤穂城へのアクセス

🔎公共交通機関の場合

JR赤穂線「播州赤穂駅」より徒歩15分

🔎車の場合

山陽自動車道「赤穂IC」より約10分

■赤穂城